你知道,抑郁症到底离我们有多近吗?

根据美国2010年的一个调查,约有3.4%的美国成年人达到了抑郁症的临床诊断标准,每年有150万的患者在抑郁的黑洞里挣扎;世界卫生组织(WHO)最新数据显示,全球共约3.5亿名抑郁症患者,而中国的抑郁患病率达到了2.1%。尽管它是仅次于癌症的人类第二大“杀手”,却屡屡被人们所误解。

1.抑郁症=阴暗?

我们是该重新认识一下他了!

抑郁症=阴暗?抑郁症=软弱?抑郁症=心情不好?这是许多人对抑郁症的误解。

当初一直被当做调侃工具的抑郁症,在今天却越来越普遍,越来越多的公众人物爆出自己患有严重的抑郁症,甚至最终选择结束自己的生命,让人不得不重视。

抑郁症又称抑郁障碍,以显著而持久的心境低落为主要临床特征,是心境障碍的主要类型。临床可见心境低落与其处境不相称,情绪的消沉可以从闷闷不乐到悲痛欲绝,自卑抑郁,甚至悲观厌世,可有自杀企图或行为;甚至发生木僵;部分病例有明显的焦虑和运动性激越;严重者可出现幻觉、妄想等精神病性症状。

2.你可知道,抑郁症的成因很复杂

迄今,抑郁症的病因并不非常清楚,但可以肯定的是,生物、心理与社会环境诸多方面因素参与了抑郁症的发病过程。

生物学因素主要涉及遗传、神经生化、神经内分泌、神经再生等方面;与抑郁症关系密切的心理学易患素质是病前性格特征,如抑郁气质。成年期遭遇应激性的生活事件,是导致出现具有临床意义的抑郁发作的重要触发条件。

然而,以上这些因素并不是单独起作用的,强调遗传与环境或应激因素之间的交互作用以及这种交互作用的出现时点在抑郁症发生过程中具有重要的影响。

3.大学生抑郁症发病率逐年攀升!

我们要该如何对症下药?

7月29日,《中国青年报》刊发的一篇《大学生抑郁症发病率逐年攀升 大一和大三高发》引发读者广泛关注。

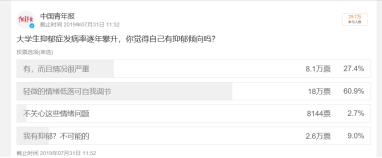

7月31日,在新浪微博有31.2万网民参与了由中国青年报官博发起的“大学生抑郁症发病率逐年攀升,你觉得自己有抑郁倾向吗”的网络投票。

其中,超过半数投票者认为,自己“有轻微的情绪低落 可自我调节”;而认为自己“有抑郁倾向且情况很严重”的投票者达到了8.6万,占总人数的27.6%。超过两万名网民在微博留言,其中不仅有人提到自己与抑郁症抗争的经历,更多的是表达了对大学生抑郁症高发现象的密切关注。

通过长期研究,不少专家都认为,大一和大三是抑郁症的高发期。

北京师范大学心理学部教授、博士生导师蔺秀云指出,大一是一个适应期,不仅要适应新的学习、生活方式,还要适应身边优秀的同龄人带来的压力。而大三下学期面临新的选择,学生需要为考研、出国或就业等未来的发展方向做准备,这些变动带来的不确定性也可能会伴随一些抑郁情绪。

她还指出,大学生要树立一个合理的目标,既要接纳自己的不足,也要更多的发现自己的长处。人生有很多条路,不要强迫自己过于完美。抑郁也可能是一种积极作用。可以提醒自己去面对需要解决的问题,而在没解决之前也能给自己一个表现不好的理由。

她也认为,现在高校对大学生的心理健康都十分重视,也会对辅导员、班主任进行专门的心理培训。如果觉得自己不舒服,要就近、及时地敞开心扉去求助。

此外,她还强调,抑郁有时可能只是一个表层的问题,需要通过专业的诊断才能发现是否还存在焦虑症、精神分裂症等其他一些深层的问题。

“有了抑郁情绪也可以带着情绪行动起来,不要被情绪控制了,更不要让疾病给自己带来非常大的影响。”

蔺秀云教授认为,每个人都会有压力,情绪低落是人的正常现象。而情绪的困扰只是暂时的,通过积极治疗很快就可以康复。即使是被动的治疗,过几年也会慢慢好起来。“当我们有情绪的时候并不是要消除这个情绪,而是该做什么做什么。事情做完了、做好了,这种情绪才会慢慢过去。”

4.从我做起,正确对待抑郁症

01.拒绝歧视与偏见

抑郁症不是一种“矫情病”,而且,在日常生活中,有些看似很乐观的人甚至都可能会有抑郁症。

我们不要对抑郁症患者有任何歧视,不要有任何抱怨和不满,更不要从道德角度评价抑郁症状,如指责患者懒散、不思进取、不孝顺等。

02.多一点理解与关爱

陪伴与理解比讲道理更重要。

抑郁症患者的痛苦不但来自于疾病本身,更多时候来自于他人的不理解。因而我们要表达真诚的关心、理解和支持,不要对患者讲道理或者是简单的安慰“不要想那么多就好了”,“没事的,坚持一下就好”,“有人比你更不幸”等。

很多抑郁症患者会出现退行现象,心理年龄会退 行到几岁孩童时的状态,因而更需要家人朋友多陪伴、支持。在陪伴中给予充分的关注,充分沟通,家人、朋友的情感支持和帮助对于患者恢复自信、改善症状都是有积极意义的。

所以,我们要学会去倾听,不要嘴快于心,请给予他们温柔与耐心。

03.陪伴TA,更要懂TA

抑郁症虽然是一种疾病,但不要对其太过恐惧害怕,因为这并不是一种绝症,可通过治疗康复,我们要对其有正确的认识,抱一种平常心态看待,虽然每个人都有患抑郁症的可能,但是了解抑郁症知识和基础的心理卫生保健知识,会起到一种很有效的预防作用。

有些抑郁症患者告别了生命,把悲伤留给世间。请让我们珍惜生命的价值,在彼此最好的年华互相守护。

让无力者有力,让悲观者前行。